Cette année marque les 75 ans de la profession d’infirmière auxiliaire au Québec. À l’occasion de la Journée des infirmières auxiliaires, célébrée le 5 mai, c’est le moment idéal pour faire une rétrospective sur l’histoire de cette profession qui, au fil des décennies, a su évoluer et s’adapter aux besoins croissants du système de santé québécois.

Par Félix Cauchy-Charest, conseiller CSQ

Depuis la formation de la première cohorte en 1950, les infirmières auxiliaires sont devenues plus de 32 000 au Québec, apportant des soins cruciaux dans des contextes variés, que ce soit en milieu hospitalier, en CHSLD, en CLSC ou dans des cliniques spécialisées.

Un parcours historique en constante adaptation

L’histoire de la profession débute en 1950 avec Charlotte Tassé, une figure pionnière qui ouvre la première école de gardes-malades auxiliaires à l’Institut Albert-Prévost de Montréal. La nécessité de combler une pénurie de personnel de santé après la guerre a conduit à la création de cette nouvelle voie de formation. Très rapidement, d’autres écoles se sont ouvertes dans la province, formant une main-d’œuvre qualifiée inspirée du modèle des practical nurses, couramment utilisés aux États-Unis.

L’évolution de la profession ne s’arrête pas là. Dès 1974, la profession se structure juridiquement avec la création de la Corporation professionnelle des infirmières auxiliaires du Québec, officialisant ainsi sa reconnaissance dans le Code des professions. Cependant, les années 1980 n’ont pas été de tout repos pour les infirmières auxiliaires. Ce fut une période où la profession dut redoubler d’efforts pour se faire entendre et trouver sa place dans les équipes de soins.

L’un des tournants majeurs survient en 1997, lorsque le gouvernement envisage de supprimer cette profession dans le cadre d’une réorganisation du système de santé. Face à cette menace, une mobilisation générale a permis de préserver l’existence de la profession et d’en garantir la survie. Ce fut un moment décisif où les infirmières auxiliaires ont montré toute leur détermination.

Les réformes et défis contemporains

L’ère moderne de la profession a été marquée par l’adoption de la Loi 90 en 2003, qui a redéfini les champs d’exercice des professionnels de la santé. Cette loi a permis une autonomie accrue pour les infirmières auxiliaires, en élargissant leurs tâches et responsabilités, et les a intégrées plus étroitement au sein des équipes de soins multidisciplinaires. Fini le rôle limité aux soins de longue durée, les infirmières auxiliaires participent désormais à des soins hospitaliers plus complexes, une avancée qui a marqué une nouvelle étape dans leur contribution aux soins de santé au Québec.

La pandémie de COVID-19 a offert un autre test important pour le réseau de la santé, et les infirmières auxiliaires n’ont pas failli. Elles ont répondu présentes dans les moments critiques, notamment dans les CHSLD et en soins intensifs, contribuant de manière significative à la gestion de la crise sanitaire, une implication qui a renforcé la reconnaissance de leur rôle au sein des équipes de soins.

Le rôle essentiel des infirmières auxiliaires

Les infirmières auxiliaires sont des pièces maîtresses du système de santé, collaborant quotidiennement avec des médecins, des infirmières et des infirmières cliniciennes et d’autres professionnels de la santé. Leurs responsabilités couvrent un large éventail de soins :

- Évaluation de l’état de santé des patients et développement des plans de soins ;

- Administration de médicaments et de traitements prescrits ;

- Réalisation de prélèvements sanguins et autres tests médicaux ;

- Participation aux traitements intraveineux et suivi des soins de plaies.

Ces professionnelles de la santé jouent un rôle clé dans la continuité des soins à travers tous les milieux, que ce soit en milieu hospitalier, en clinique, à domicile ou dans les unités de soins intensifs. Leur polyvalence en fait des alliées incontournables pour garantir la qualité des soins fournis à la population.

Les défis actuels

Malgré leurs contributions essentielles, les infirmières auxiliaires sont confrontées à de nombreux défis aujourd’hui. Le Québec souffre d’une grave pénurie de personnel infirmier, et les postes d’infirmières auxiliaires sont nombreux à rester vacants. En 2024, on estime que près de 2 700 postes d’infirmières auxiliaires étaient à pourvoir dans les établissements publics de la province.

Cette situation a un impact direct sur la charge de travail, contribuant à un épuisement professionnel généralisé. De plus, malgré l’important rôle qu’elles jouent, les infirmières auxiliaires revendiquent une meilleure reconnaissance de leur expertise. Bien que la Loi 90 leur ait permis d’élargir leurs activités, leur rôle reste parfois sous-utilisé, et leur plein potentiel reste encore largement inexploré dans certaines régions du Québec.

Vers un avenir prometteur

Après 75 ans d’existence, la profession d’infirmière auxiliaire a démontré sa capacité à s’adapter aux besoins changeants du réseau de santé québécois. Alors que les défis demeurent, ces professionnelles continuent de se battre pour une reconnaissance accrue et une intégration plus complète au sein des équipes de soins. Fortes de leur histoire et de leur expertise, les infirmières auxiliaires demeurent déterminées à poursuivre leur mission essentielle pour les années à venir.

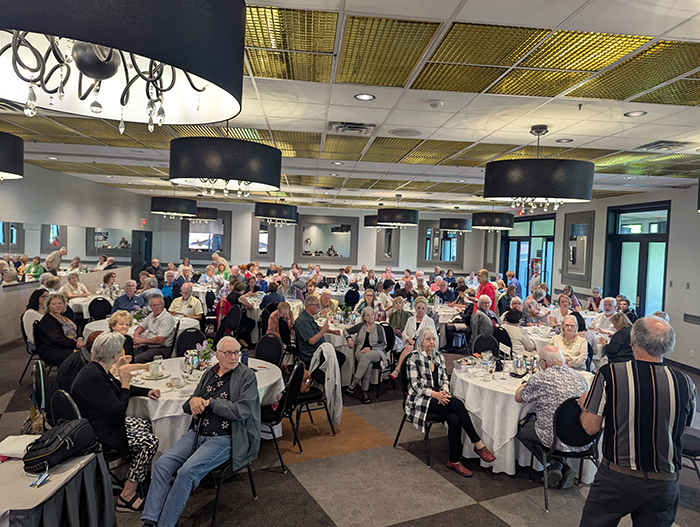

Nous voulons remercier de tout cœur notre cuisinier, Pierre Brin, et nos cuisinières, Carmen Boucher, Carole Richard, Michèle St-Amant et Adrienne Matte. C’était tout simplement délicieux. Un merci spécial à toutes les personnes bénévoles qui ont œuvré au bon fonctionnement de cette activité. Merci aux 31 membres qui se sont déplacés! À voir les beaux sourires de nos membres, ce fut assurément une journée merveilleuse.

Nous voulons remercier de tout cœur notre cuisinier, Pierre Brin, et nos cuisinières, Carmen Boucher, Carole Richard, Michèle St-Amant et Adrienne Matte. C’était tout simplement délicieux. Un merci spécial à toutes les personnes bénévoles qui ont œuvré au bon fonctionnement de cette activité. Merci aux 31 membres qui se sont déplacés! À voir les beaux sourires de nos membres, ce fut assurément une journée merveilleuse.